摘要

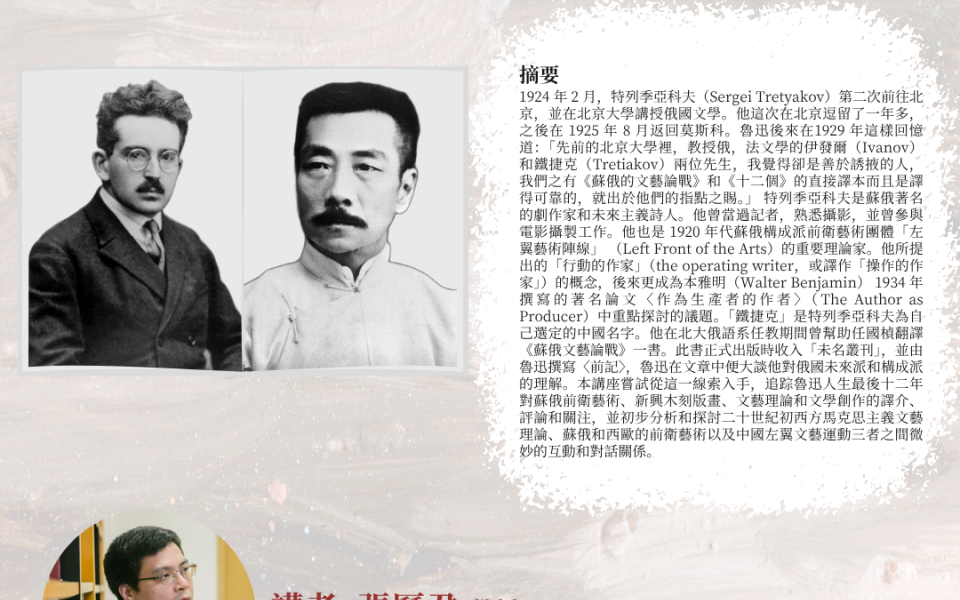

1924 年 2 月,特列季亞科夫(Sergei Tretyakov)第二次前往北京,並在北京大學講授俄國文學。他這次在北京逗留了一年多,之後在 1925 年 8 月返回莫斯科。魯迅後來在1929 年這樣回憶道:「先前的北京大學裡,教授俄,法文學的伊發爾(Ivanov)和鐵捷克(Tretiakov)兩位先生,我覺得卻是善於誘掖的人,我們之有《蘇俄的文藝論戰》和《十二個》的直接譯本而且是譯得可靠的,就出於他們的指點之賜。」 特列季亞科夫是蘇俄著名的劇作家和未來主義詩人。他曾當過記者,熟悉攝影,並曾參與電影攝製工作。他也是 1920 年代蘇俄構成派前衛藝術團體「左翼藝術陣線」 (Left Front of the Arts)的重要理論家。他所提出的「行動的作家」(the operating writer,或譯作「操作的作家」)的概念,後來更成為本雅明(Walter Benjamin) 1934 年撰寫的著名論文〈作為生產者的作者〉(The Author as Producer)中重點探討的議題。「鐵捷克」是特列季亞科夫為自己選定的中國名字。他在北大俄語系任教期間曾幫助任國楨翻譯《蘇俄文藝論戰》一書。此書正式出版時收入「未名叢刊」,並由魯迅撰寫〈前記〉,魯迅在文章中便大談他對俄國未來派和構成派的理解。本講座嘗試從這一線索入手,追踪魯迅人生最後十二年對蘇俄前衛藝術、新興木刻版畫、文藝理論和文學創作的譯介、評論和關注,並初步分析和探討二十世紀初西方馬克思主義文藝理論、蘇俄和西歐的前衛藝術以及中國左翼文藝運動三者之間微妙的互動和對話關係。

講者簡介

張歷君,香港中文大學跨文化研究哲學博士。現為香港中文大學中國語言及文學系客座助理教授,亦為香港藝術發展局評審員、《現代中文學刊》通訊編委、《方圓:文學及文化專刊》學術編輯以及《字花》雜誌編委。他曾為哈佛燕京學社訪問學人(2009-2010)、中央研究院中國文哲研究所訪問學人(2019-2020)。代表作為專書《瞿秋白與跨文化現代性》,獲第十六屆香港中文文學雙年奬(文學評論組)推薦奬(2022)。